千年的呼唤

——新疆第三次科考新物种青河绢蒿的前世今生◎刘妍

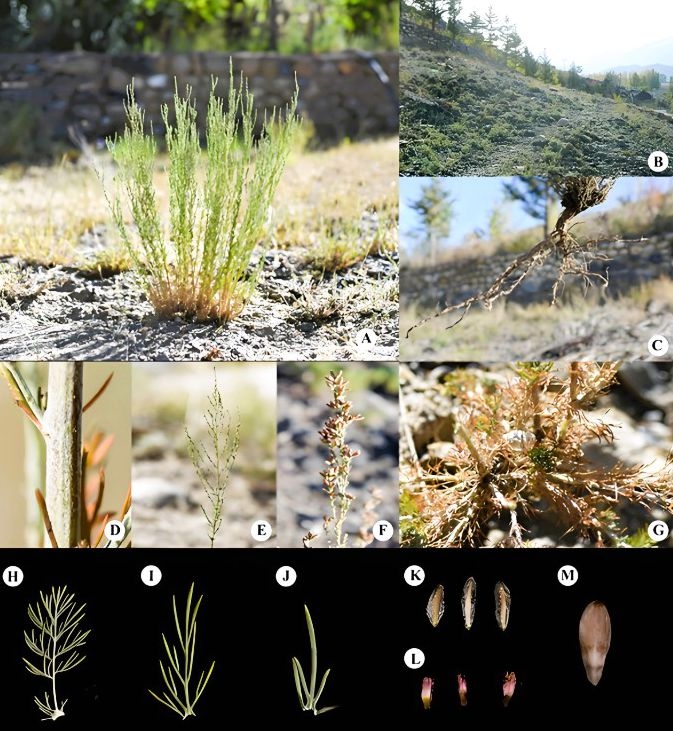

青河绢蒿的形态特征

A植株, B生境,C根系, D茎被毛,E复合花序,F头状花序,G成熟叶均硬化, H下部茎生叶, I中部茎生, J上部叶, K总苞片,I两性小花,M瘦果。

千年前,中国最早的诗歌总集《诗经》悄然诞生。在北京师范大学的阶梯教室,聆听李山教授解读《风》《雅》《颂》,细品“呦呦鹿鸣,食野之苹”的意境,不仅是一场文化与思想的盛宴,更是帮助我驱散自幼对文言文读写有心理阴影的“密钥”。爱上文言文,从《诗经》开始,而起点正是这“呦呦鹿鸣”。当鹿群在青蒿丛中悠然觅食时,那看似不起眼的物种,早已与中华文明的文学艺术、科技发展结下了跨越千年的默契之约。

千年后的今天,我们特意梳理了新疆第三次科学考察中发现的新物种——青河绢蒿的探索历程,以及青蒿家族的古今演变,以飨读者。大美新疆,令人心驰神往!今年10月1日,我们将迎来新疆维吾尔自治区成立70周年的历史性时刻。借此契机,我们奉上青蒿家族的传奇与青河绢蒿的独特魅力,以此致敬中俄两国科研人员“埋头拉车”的奉献精神。

阿尔泰山,亚洲宏伟山系之一,呈北西—南东走向,延绵2000余公里,斜跨中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古四国边境。中国境内的阿尔泰山属中段南坡,山体延伸500余公里,著名的额尔齐斯河便发源于此。唯有深入阿尔泰山,方能真正触摸到山的深邃内涵。这里构成了阿尔泰山南坡的核心区域,被公认为全球生物多样性热点之一。据不完全统计,中国境内的阿尔泰山分布着野生高等植物2573种(含亚种和变种),分属168科733属。其中,仅分布于新疆的特有物种约1149种,占总物种数的44.7%;还包含179种新记录物种(含变种和2024年最新发表的物种)。这里不仅是我国温寒带物种的生物基因库,更是众多珍稀濒危和特有动植物的重要分布区,对研究中亚地区植被起源与物种演化具有无可替代的科学价值。

新物种青河绢蒿:发现到发表

2020年10月初,还是博士研究生的金光照在导师指导下,来到西北之北的阿勒泰地区开展野外调查。在青河县青龙湖附近的山坡上,他意外发现了一片形态独特的绢蒿亚属植株。出于直觉,他当即采集了标本以备后续研究。

“好奇害死猫”,但“好奇心”恰是科研工作者应有的基本素质。调查结束后,金光照在标本馆仔细对比采集的样本时注意到——这些植株茎上的叶片干枯易落,质地偏硬,小裂片细如针尖。起初,他推测可能是《中国植物志》记载的小针裂叶绢蒿,但因未见过该物种的模式标本,出于学术严谨,他并未轻易下结论。

2021年年初,通过文献检索,金光照了解到小针裂叶绢蒿的模式标本可能保存在俄罗斯科学院科马洛夫植物研究所标本馆。他随即通过邮件联系俄方同行,请求协助查阅并提供标本高清图像。

正所谓“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”。不久后,俄方传来好消息——科研人员找到了小针裂叶绢蒿的模式标本。

常年与植物打交道的金光照对植物特征有着敏锐的洞察力。看到模式标本的第一眼,他就发现了明显差异——真正的小针裂叶绢蒿的下部叶片为一回羽状分裂,而青河样本为二回羽状分裂,且叶片质地更为坚硬。据此他确信,青河发现的植株并非小针裂叶绢蒿。

金光照回忆道,当时他十分困惑,如果这不是小针裂叶绢蒿,那它究竟是什么?带着这个疑问,他仔细考证了《中国植物志》《新疆植物志》《Flora of China》及中亚各国植物志,对比了绢蒿亚属大部分物种的模式标本,最终萌生一个大胆的猜想——这可能是科学界尚未记载的新物种。为验证这一猜想,2021年9月、2022年7月,金光照两次重返青河县,详细考察该物种的分布范围,发现其在狼园附近及县城西边山坡均有分布,且形态特征与已知绢蒿物种明显不同。同时,分子生物学实验提供了有力证据——通过二代浅层测序获取叶绿体基因组数据,与近缘物种构建系统发育树进行比对,分子证据同样支持该物种为新种。最终,结合文献查阅、标本考证、野外调查及形态学、分子系统学研究结果,证实该植物确为新物种。相关研究成果由中国科学院新疆生态与地理研究所发表于植物分类学权威期刊《PhytoKeys》。

如今,即将从广州华南植物园博士后出站的金光照,回忆起这段发现之旅仍难掩喜悦之情。对于“十年磨一剑”的科研坚守,金光照无疑是幸运的——在读博期间就有新物种发现的机遇。他深有感触地说,新疆是植物科研工作者实现梦想的沃土。

屠呦呦青蒿素:发现到发展

新疆第三次科考新物种——青河绢蒿的发现,具有从“0”到“1”的开创性意义。中国科学院新疆生态与地理研究所植物学家潘伯荣从科研、生物多样性保护及区域研究与合作三个方面,阐释了这一发现的重要意义。

科学研究方面:青河绢蒿的发现拓展了人们对绢蒿亚属的认知边界,对完善和深化该亚属的分类学框架意义重大。通过系统研究其形态、遗传和生态特征,可更精确解析绢蒿亚属的物种多样性格局与演化关系,推动整个属的分类学与系统发育研究进阶。

生物多样性保护与科普教育方面:这一发现凸显了地方及区域生物多样性的独特价值,有助于提升社会各界对生态系统服务功能的认知;通过科普传播,能够增强公众生物保护意识,促进科学素养提升。

促进区域科研合作方面:青河绢蒿可作为国内外科研机构合作的纽带。依托新物种研究项目,地方研究机构既能提升科研能力,又能增强在国际学术舞台的影响力。

绢蒿属于青蒿大家族。人们或许对绢蒿较为陌生,但一定听过青蒿及青蒿素。

1977年,屠呦呦领衔的“青蒿素结构研究协作组”,在《科学通报》第22卷第3期首次发表论文《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》,首次公开青蒿素的化学结构及相对构型。当时,我国尚未建立完善的知识产权保护体系,这篇“地球村”首发的论文,确证了青蒿素是中国科学家的原创发现。《诗经》中“呦呦鹿鸣,食野之苹”的古老吟唱,在不经意间显山露水。2015年,屠呦呦因从中药中分离出青蒿素并应用于疟疾治疗的历史性发现,获得诺贝尔生理学或医学奖,实现了中国诺贝尔科学奖零的突破!在题为“青蒿素——中医药给世界的一份礼物”的颁奖演讲中, 她特别强调了这篇发表于《科学通报》的开创性论文。

时间上行50余年前。时任卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所研究员的屠呦呦及其团队,在大量中药研究基础上, 受《肘后备急方》等中医典籍启发,创立了青蒿有效成分提取方法——1971年10月获得青蒿抗疟活性部位,1972年11月成功分离出青蒿素单体。青蒿素是仅含碳、氢、氧三种元素的新型倍半萜内酯化合物,因含特殊过氧基团,与已知抗疟药在化学结构、作用机制上完全不同,临床疗效近乎100%,且具有速效、高效、低毒等优势。目前,青蒿素及其衍生物是全球治疗疟疾最有效的药物, 青蒿素联合疗法已在几乎所有疟区国家和地区应用,每年治疗病例超一亿, 大幅降低了全球疟疾的发生率和死亡率, 挽救了数百万人的生命。青蒿素源自中医药,其发现是传统医学与现代科技紧密结合的成果,是融合多学科、多行业的系统创新工程,凝聚着中国科学家的智慧结晶,是中医药对人类健康事业的重大贡献。

青蒿素及其衍生物除作为高效、低毒的抗疟药物外,因其双氧桥的特殊结构, 引发国内外学者对其其他功效的探究——如血吸虫防治、自身免疫性疾病治疗、肿瘤抑制等。此外,青蒿素类还被实验研究发现可抑制流感、肝炎等病毒,具有抗炎抗纤维化功效,对哮喘、心律失常等也有潜在作用。

随着青蒿素的发现及抗疟活性得到确认,如何满足其大量需求已成为焦点。我国青蒿资源丰富——根据明代以前本草文献对青蒿特征和药效的记载, 古称“青蒿”实为现今的黄花蒿;明代李时珍将黄花蒿与青蒿分列为两种药材,后经学者考证,植物分类学上的青蒿(Artemisia apiacea Hance)与药用青蒿(Artemisia annua L.)出现名称差异。《中国药典》将含青蒿素的中药材称为“青蒿”,明确为“菊科植物黄花蒿Artemisia annua L.的干燥地上部分”。屠呦呦获诺奖后,青蒿素及其衍生物受到“地球村”科学界、医学界及医药生物企业的追捧,原料供不应求。

据行业统计,目前我国青蒿种植面积已超13000公顷,青蒿素提取率普遍达0.7%以上,年供应原料约150吨。在需求大于供应的背景下,青蒿素的生物合成呼之欲出,人工合成或半合成青蒿素具有重要现实意义。

“青蒿素是含过氧基团的倍半萜内酯化合物, 罕见的过氧基以内型方式固定在两个四级碳上形成‘桥’。显然,这一奇特结构的合成极具挑战性。”1984年, 中国科学院上海有机化学研究所周维善、许杏祥研究组首次人工合成青蒿素(1987年获国家自然科学二等奖)。迄今已有十几条化学合成途径取得成功,基本以光学活性的单萜或倍半萜为起点进行半合成,关键在于引入过氧基团。2011~2012年,上海有机化学研究所与上海交通大学分别摒弃光化学方法,引进过氧基团,用六价钼催化过氧化氢开环氧或特定催化剂催化过氧化氢的方式,一步获得高产率青蒿素。

青蒿素精神:传承到创新

青蒿素虽已实现人工合成,但当前合成成本仍高于植物直接提取法。因此,天然青蒿植株的存在具有重要现实意义。新疆第三次科考发现的青蒿家族新成员——青河绢蒿,这一发现无疑振奋人心,必将激发更多生物医药工作者的研究热情与创业精神。

新疆特色民族药“复方一枝蒿”以菊科植物岩蒿入药。这类蒿草在新疆多类型山地和环境中均有分布,包括海拔1100~2900米的山坡、荒漠草原、草甸、冲积平原及干河谷地带等。当地老百姓头疼脑热时,常用岩蒿的“土方”祛风理气,进行自我疗愈。

上世纪70年代,屠呦呦团队实现了从“0”到“1”的突破。她是第一个把青蒿引入科研项目、首个提取出100%抗疟活性的青蒿素、最早开展临床评价研究的科学家。作为青蒿素的首个发现者,她获诺奖实至名归。在其开创性工作基础上,山东、云南、上海、北京、广东等地的研究单位陆续完成了青蒿素结构鉴定、化学合成、新药研发及大样本临床研究等工作, 共同成就了青蒿素这一重大成果。屠呦呦的贡献是“1”,而后续研究则在这个“1”后添加了无数个“0”。

屠呦呦先生曾说:“中医药是伟大宝库,但也不是捡来就可以用的, 还需要创新。”她的发现绝非偶然,而是源于平日的大量积累。当年临危受命,她收集整理了历代医籍本草和临床经验,汇编成包含640余种药物的抗疟方药集,从晋代葛洪《肘后备急方》“青蒿一握,以水二升渍, 绞取汁,尽服之”的记载中获取灵感,采用低沸点溶剂提取法, 成功发现了具有100%抗疟活性的青蒿素结晶。青蒿素研究的成功,得益于对中医药传统知识的传承与发扬。这正是屠呦呦发现青蒿素的精神要义,是相隔千年文脉的传承与呼唤。

中医药学虽源远流长,但其理念历久弥新,它始终以开放包容的态度吸收不同时代的新认识与技术方法为己所用。唯有将中医药原创思维与现代科技相结合,才能产生原创性突破。我们要发扬传承创新精神,既要善于从古代经典医籍中寻找创新灵感,也要善于学习借鉴先进科学技术提升研发水平。“粗大黑”并非中药的特质,现代化中药仍然是中药。合成青蒿素与鹿在蒿丛中觅食获取的有益成分,两者之间实质上并无太大差别,不同的只是形态和方式。所谓“万变不离其宗”,或许说的就是这种“实质”吧!

从岩蒿、民族药复方一枝蒿、青河绢蒿,到《诗经》《肘后备急方》,再到新疆第三次科学考察,在中华大地生生不息的广袤土地上,先祖留下的中医药宝贵财富,正以独特方式、形态与表相传承与创新,“青蒿素精神”理应长青并弘扬,在大健康事业与中国梦的伟大征程中续写新的篇章。

备注:本文采写过程好事多磨,得到众多老师在学术指导、思路拓展等方面的鼎力支持,特别鸣谢中国科学院新疆生态与地理研究所潘伯荣研究员、中科院新疆分院肖文交院士、新疆野生动植物保护协会名誉会长海鹰教授、中国中医科学院中药研究所向丽研究员、华南植物园金光照博士后等。